知ってもらいたい「住宅用火災警報器」

住宅用火災警報器の設置は義務?

消防法及び中濃消防組合火災予防条例の改正により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。

住宅用火災警報器って何?

住宅用火災警報器は、火災による熱や煙を感知して、音声や警報音で火災の発生を知らせる機器です。略して「住警器」(じゅうけいき)と呼ばれています。

住警器には、火災を感知した住警器だけが警報を発する「単独型」と接続されているすべての住警器が警報を発する「連動型」があります。

また、耳の不自由な方には、光と音でお知らせする「補助警報装置」があります。

住警器は、「煙」に反応するタイプと「熱」に反応するタイプの2種類があります。

| 煙感知式住宅用火災警報器 | 熱感知式住宅用火災警報器 |

|

|

平成31年4月1日以降の住宅用火災警報器には、消防法の規定に基づく検定合格の表示(左図)が付いています。

中濃消防組合住宅用火災警報器PR動画「住宅用火災警報器って何、必要なの?」ぜひ、ご視聴ください。

どこに必要なの?設置場所は

自宅のこんな場所に必要です。

・寝室や子供部屋など、普段就寝に使われる部屋の天井または壁

・寝室がある階の階段上部の天井または壁

・寝室以外の居室、台所等は法的な設置義務はありませんが、設置に努めましょう。

(台所の警報器は熱式の住宅用火災警報器が望ましいです。)

|

|

|

※詳細については、最寄の消防署予防係まで問い合わせてください。

なぜ義務化されたの?

死者が発生した火災を調べると、次のような特徴があります。

・死者が発生した建物火災のうち、住宅火災は9割を占めている。

・出火時刻が深夜の時間帯である。

・逃げ遅れにより死亡するケースが多い。

・出火場所は居室が多い。

・高齢者などの災害弱者が亡くなるケースが多い。

つまり、自宅で就寝中に亡くなるケースが多いということになります。

住警器の普及率は8割程度ですが、住宅火災による死者数はピーク時より約2割減少しています。

また、住警器を設置した世帯では、設置していない世帯と比べて、火災1件当たりの死者数、被害額や焼失面積が概ね半減しています。

アメリカにおいては、住警器の普及率が9割を超えた辺りにおいて、住宅火災による死者数がピーク時の約6,000人から、約3,000人にまで半減しており、イギリスでも住警器の普及率が8割を超えた時点で、死者数はピーク時より4割減少しているところです。

あなたや家族の命を守るために、住宅用火災警報器が必要なのです。

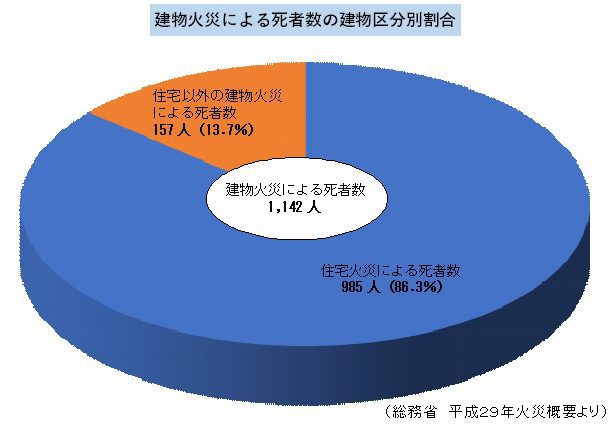

数字で見ると死者の約8割が住宅火災で発生!

建物火災による死者のうち、住宅火災(一般住宅、共同住宅及び併用住宅)による死者数は86.3%を占めています。

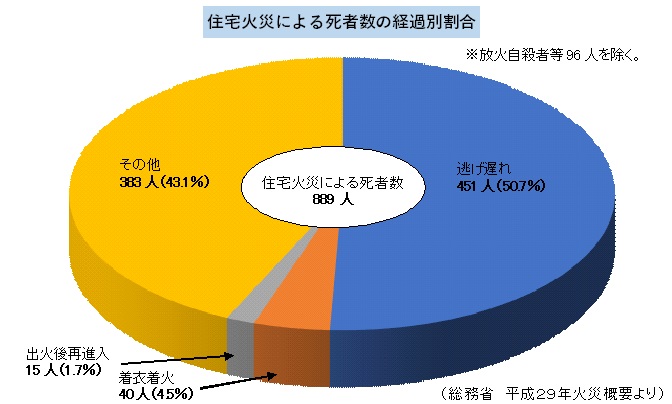

死者の半数以上が逃げ遅れによるもの!

住宅火災による死者の発生状況を経過別にみると、逃げ遅れが最も多く、全体の50.5%を占めています。

付いていてよかった!<奏功事例 紹介>

<事例1> 警報音に気づいた隣人が初期消火!

戸建住宅に住む女性(80歳代)は、ガステーブルの魚焼きグリルで魚を焼いていましたが、火を止めるのを忘れてそのまま外出してしまいました。時間の経過とともに、グリルが過熱し、内部に溜まっていた油カスに着火しました。

近所に住む女性が、自宅の居室にいたところ、住宅用火災警報器の警報音が鳴っているのに気づき、家の外に出てみると、北側の住宅から警報音が聞こえました。すぐに、発見者の妹が119番通報するとともに、発見した女性は施錠されていなかった玄関ドアから建物の中に入り、炎が上がっていたガステーブルに水をかけて初期消火を行いました。

| 外出中に住宅用火災警報器が鳴って、隣人や通行人が火災に気づいたという事例が多く報告されています。もし、住宅用火災警報器が付いていなかったら、発見が遅れ、被害が拡大していたと思われる事例ばかりです。住宅用火災警報器を設置して、より安全で安心な暮らしを手に入れましょう。 |  |

<事例2> 気づかず外出・・・!

共同住宅1階に住む男性(20歳代)が火のついたタバコをこたつ布団に落としたことに気づかず外出してしまいました。 隣室に居住する女性が帰宅したところ、男性の部屋から住宅用火災警報器の警報音が聞こえたので、慌てて大家に知らせました。知らせを受けた大家はマスターキーで男性宅のドアを開けるとこたつ布団が燃えているのを発見しました。すぐさま、こたつ布団を玄関の外に出して、火災が拡大するのを未然に防ぐことができました。

| 住居と住居が壁一枚で接している共同住宅の場合、火災の発見が遅れると周囲の住居への被害も大きなものになります。 |  |

維持・管理は大丈夫?

せっかく取り付けた住宅用火災警報器も万が一の際に正常に機能しなければ意味がありません。

適切な維持・管理が必要です。

9月1日防災の日

11月の秋季火災予防運動週間

3月の春季火災予防運動週間などにあわせて

年に一度は点検をしましょう。

1 住宅用火災警報器が汚れていたら!

住警器にホコリが付くと感知しづらくなることがありますので、定期的に乾いた布などで拭き取りましょう。

2 定期的に作動確認を!

本体に付いているボタンや引きひもなどで、定期的に作動確認をしましょう。

※確認方法は機種によって異なります。

3 10年を目安に本体の交換を推奨しています!

作動確認で不具合があった場合は取扱説明書を確認するか、メーカーにお問い合わせください。

なお、電池切れと判明した住警器が設置から10年を経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。

住警器についてもっと知りたい方 ⇒ 一般社団法人 日本火災報知機工業会のHPはこちら

悪質訪問販売に注意!

住宅用火災警報器の設置義務化を理由に、消防職員などのふりをしての販売や強引で悪質な訪問販売によるトラブルが急増しています。

住宅用火災警報器の設置義務化を理由に、消防職員などのふりをしての販売や強引で悪質な訪問販売によるトラブルが急増しています。

十分注意してください。詳細はこちら