今回は全く内容の違う2本立てでいきます。

話は変わりますが、昔は映画が2本立てで興行されていて、それなりに良い時代だったと思う世代が書いています!(若い世代には映画の2本立て?でしょうね)

本題に戻りまして。

1本目は「OneDay職場体験会」という名の、将来、救急隊員や消防士を目指したい若者を対象に体験会を開催しました。

救急・消防・救助の各体験を柱として、昼食は緊急消防援助隊で使用する非常食(カレーや炊き込みご飯(アルファ米))を現役消防士と一緒に膝をつき合わせて、色々と話しながら食べたりして、ただ仕事内容を体験するだけで無く、現役職員と気軽に何でも話せる環境を作ることで、消防という仕事をより深く見てもらい、知ってもらいました。

最後には、将来、中濃消防の消防士になりたいという声を聞くことができました。

とても嬉しいことですが、もっと他の世界も見て、じっくりと自分の進路を見定めて欲しいと私たちは考えています。

それでも、当本部に来たい方には、いつでも門は開いています!(ただし採用試験がありますので、そこは頑張って!)

2本目は、半分は筆者の私事になりますが、311の緊急消防援助隊で活動した、福島県新地町の現在を見てきました。あわせて同期のいる石巻、大川小学校、女川、陸前高田などの震災遺構なども見てきました。

新地町については震災時、震災後しばらくしてから、そして現在と状況を見てきたのですが、景色は全く変わっており驚きの連続でした。また、各地の震災遺構で目にするもの、そこで現地の方々に聞くお話、どれも大変、貴重なものでした。(簡単に文字にできるものではないので、すみません)

震災遺構などは各地から多くの人が見学に来てみえて、それぞれに何かを思い考えている様子が見受けられました。岐阜からでは距離があり気軽に行ける距離ではありませんが、機会があれば是非、一度は訪れる価値があるのではないかと思います。映像で見たりするのと違い、自分の五感を使って現地に立ってみて分かることもあると思います。

百聞は一見にしかずということで、実際に見たり聞いたり、感じることで分かることがあるのでは?

という2本立てでした。

消防ネタでしたが、いつもはネットで購入しているのを実店舗に行ってみるとかでも、これまでとは違ったモノが見えたりするかも知れませんよ!

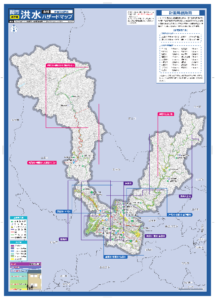

クリックで拡大します

クリックで拡大します

.jpg)