中濃消防組合管内には種々の工業製品加工業の事業所がたくさんありますが、一部の事業所では積極的にその技術を学ぶ外国人研修生を受け入れています。

武芸川出張所にも、日本に入国して間もない外国人研修生の方が「日本における防災についての心構え」を学びに年に数回来所されます。

今年度、11月に武芸川出張所に来られたのは、ベトナム人の若い2人の研修生でした。

所員もベトナム語はさすがに話せませんから(笑)、通訳の方もご一緒してもらうことにしています。研修が開始されるとお互いに少し緊張しつつ、こんな感じ。

担当者:「シンチャオ !」 [Xin chào. おはよう/こんにちは/こんばんわ]

早速スマホで調べたあいさつをしてみます。ここで一気に和んだ雰囲気に。

ベトナムでは「おはよう/こんにちは/こんばんわ」とあいさつを時間帯によって使い分ける必要がなく、いつだって一言でOKなのですね! 最低でもこれだけは覚えておきたいところです。

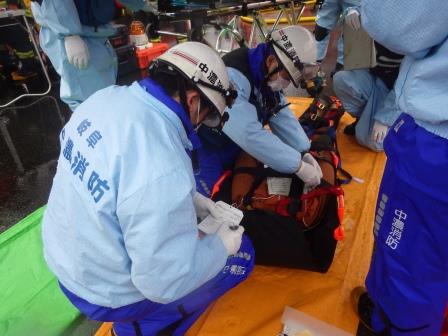

所での研修内容はストーブの取扱い(彼らの住んでいるところではストーブは使っていないようでした)やタバコのマナー、地震に遭遇したときの対処法(一応、ベトナムでも地震はあるみたいです)などのスライドによる講義です。

最後に水が出る訓練用消火器を使って「消火器の取扱い方法」を体験してもらい、終了後には武芸川出張所の消防自動車(と、言っても消防ポンプ自動車と救急車の2台だけですけど)も見学してもらいました。

「今日のお話で、日本とベトナムで特に違っていると感じたところはありましたか?」と聞くと、「消防自動車の装備が違う!(先進的という意)。」と感動されていたのが印象的でした(なお、消防車は同じく赤色、救急車も白色だそうです)。

日本での加工技術の研修期間は3年間とのことでしたが、今後、この武芸川の地域で学んだ日本の技術を本国でも継承していってくれることを期待してやみません。