11月もあと残り2日。冬の到来を前に最近めっきり寒くなってきましたね~。

寒くなってくると・・・

朝布団からなかなか出られない

チョコとか甘いものが食べたい

血圧が上がるー

関節痛いー

なんてことがありますよね。

そして私の場合、寒くなってくるとおしっこが近くなります。

1日に何回もトイレに駆け込むのですが、寒いときにおしっこをすると、しょ~んと出たあとすぐに

『ブブルッ!ブルッブブッ!!!』

って震えます。

そう、何ともいえないあの感覚。そこまで気持ちいい訳でもない。「オオ~・・・」て言いたい訳でもない。震えたい訳でもないけど震えたくない訳でもない。でも悪い気はしない・・・

皆さんも震えますよね。

この何とも言えない震えを皆さんも経験されていると思います。

そこで、この震えの原因を調べてみました。

・

・

・

・

・

結果は人間の神秘でした。(私には分かりませんでした。)

しかしながら、いくつかの仮説はあるようです。

【仮説1:体温の低下】

えっ!どうして体温低下?と思う方もいるでしょう。冬場におしっこをすると、おしっこから湯気が出ますよね。冬の屋外だとそれはそれは猛烈な湯気となって前方が見えない!なんてことも(その辺ではしないでください)・・・つまりおしっこはとても温かいということです。

そのおしっこの熱が体外に放出されるのですから、体温が一時的に下がります。そして、一時的に下がった体温を元に戻そうと反射的に震えるというのです。筋肉を震わせることによって、熱が産生されるからです。

これが一般的に知られているみたいですね。

【仮説2:おしっこを我慢】

おしっこを我慢することで震えるということですが、これには自律神経という神経が関係しているそうです。

自律神経ってなんですか???

≪生体は外的環境がいろいろ変化しても、身体の内部環境は自動的に調整され安定した一体の状態を保っている。これを維持するために働いている器官は、意思とは無関係に自動的に働く器官であり、これらを調節している神経系が自律神経です。≫

ということです。

簡単に言うと、心臓を動かしてやる!とか、食べ物を消化してやろーか!という自分の意思があったとしても、それに関係なく身体が勝手にやってくれる全自動的な神経、自分をコントロールしてくれる神経ということです。

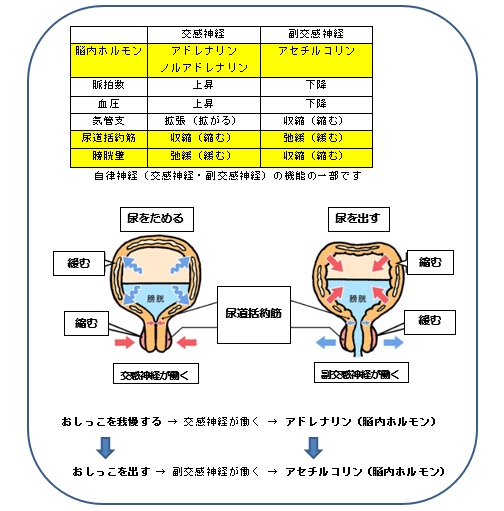

その自律神経は、交感神経と副交感神経に分かれていて、この2つの神経によって拮抗的に支配されています。

この表や図をみると、おしっこを我慢しているときは交感神経が優位に働いていることがわかります。脳内ホルモンであるアドレナリンなどがドバッと出ます。

逆に、おしっこをしているときは副交感神経が優位に働いています。脳内ホルモンのアセチルコリンがドババッと出ます。

このように、おしっこを我慢してから一気に出すと、脳内ホルモンが急激に分泌され、ホルモンのバランスが乱れ、それが震えにつながるということみたいです。

たしかに我慢しているときは、すごく緊張状態でおしっこのことしか考えられなくなり、冷や汗なども出てきます。そして、必死になって我慢した後に放出したときの解放感は何ともいえません。この時に出る『ほっ♡・・・』という言葉が最高に幸せですよね。

おしっこの我慢と放出は、緊張状態から一気に幸福に満ち溢れるという、メリハリのある行為ということなのです。

【仮説3:おなかの圧力】

仮説2で紹介したように、おしっこを出すと膀胱が縮みます。すると縮んだ分だけお腹の圧力が下がり、それを補うために全身の血液がお腹にいきます。すると、血圧と体温が下がるため、血圧と体温を回復させようとして震える。ということです。

この仮説も結果的には仮設1の体温の低下が含まれますね。

【まとめ】

調べた結果、3つの仮説がありました。どの仮説も「へぇー。」と思わせるものでした。

私は『冬場になると震える』ことが多いので、仮設1と3の体温低下が当たっているような気がします。夏場は体温低下しても気温が高いので、震える必要がないというような・・・。

仮設2については『そんなに我慢していなくても震える』という理由で違うと思いましたが、我慢から解放された時の幸福感は実際に感じますし、震えた後のホワンッとした気分・・・正にホルモン大崩れといった感じです。

こっちが当たっているよーな・・・

何れにしても、現在のところ原因は不明ということだそうです。人間の身体はすごく奥が深いものだと改めて感じさせられました。

普段から救急現場で傷病者と向き合いますが、これからは人間にはまだまだ解明されていない不思議があるんだなぁと念頭に置きつつ、傷病者を観察していきたいと思います。