消防や警察・自衛隊などには階級制度があることをご存じでしょうか?

身近なところでは、消防で「消防士」警察では「巡査」といったところでしょうか?

しかし、「消防士」は階級の一つであることを知っている方は少ないですよね・・・

「消防士さん」に対し「お巡りさん」、ともに職種を表す使い方がされがちですが、実は違うんですよね~。ただ、皆さんはこれからもそのまま呼んでくだされば良いですよ!

そこで、そんな良くわからない消防の階級などのお話を少し・・・

もし、私たちの職業は?と聞かれた場合、「消防士」ではなく「消防職員」です、と答えるのが一般的なのです。※書類などには「地方公務員」と書いたりチェックをしますが・・・

そして、消防職員には2種類あり、「消防吏員」と「事務吏員」に別れます。

えっ!消防職員なのに事務吏員??という疑問を持たれると思いますが、消防署(本部)で勤務している正職員の中には、災害現場などで活動しない事務員や市町村からの人事交流で配属されている職員もおり、そのような専門的教育訓練を受けていない職員は、消防吏員ではなく事務吏員という位置付けとなるのです。ですから、堅苦しく言うと、「地方公務員の消防吏員」となりますが、普段は、「消防官」や「消防職員」と言っており、自らを「消防士」と言う職員はあまりいないのです。(子供たちには「消防士」と言いますけどね~!)

さらに、階級のほかに「職」(一般企業などの係長や課長と同様なもの)があり、仕事の内容によって階級と職を使い分けることもあるのです。

例えば、避難訓練や諸打合せなど対外的な業務の場合は、◯◯署長や◯◯係長の◯◯です。と職を使います。

反対に、自分達の訓練や現場活動時には◯◯士長や◯◯司令補といったように、階級を使います。

下の表が、消防の階級と職です。(職は、消防本部によって異なりますので、中濃消防の職をあげてみました。

| 階級 |

職(中濃消防組合では) |

備考 |

| 消防総監 |

|

東京消防庁の消防長 |

| 消防司監 |

|

指定都市の消防長 |

| 消防正監 |

|

職員200人以上又は人口30万人以上の消防長 |

| 消防監 |

消防長 |

職員100人以上又は人口10万人以上の消防長 |

| 消防司令長 |

消防次長・消防署長・課長

・分署長 |

職員100人未満かつ人口10万人未満の消防長 |

| 消防司令 |

副署長・主幹・出張所長

・副分署長・課長補佐・署長補佐・分署長補佐・副出張所長 |

|

| 消防司令補 |

主任主査・係長 |

|

| 消防士長 |

主査・主任 |

|

| 消防副士長 |

副主任 |

|

| 消防士 |

主事 |

|

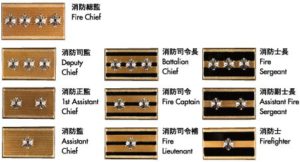

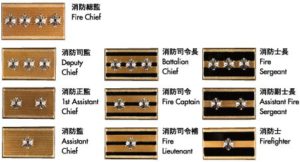

上のバッジのようなものが、制服や現場服の胸などに付いているのはご存知かと思いますが、これらは階級章といわれるもので、そのほかに制服の袖やヘルメットなどにも、階級を表す線などが入っているのです。

(上記の英語表示は消防本部の規模などによってかわってくる階級もあります。)

今回は、ちょっと難しくてマニアックな内容でしたが、このうんちくを頭の片隅に置いて、消防官を見てみてください。