みなさんには原動力となるものはありますか?

原動力の意味は【物事の活動を起こすもとになる力】であり、人生を前向きにしたり笑顔にするために、必要不可欠なものであると私は思っています。

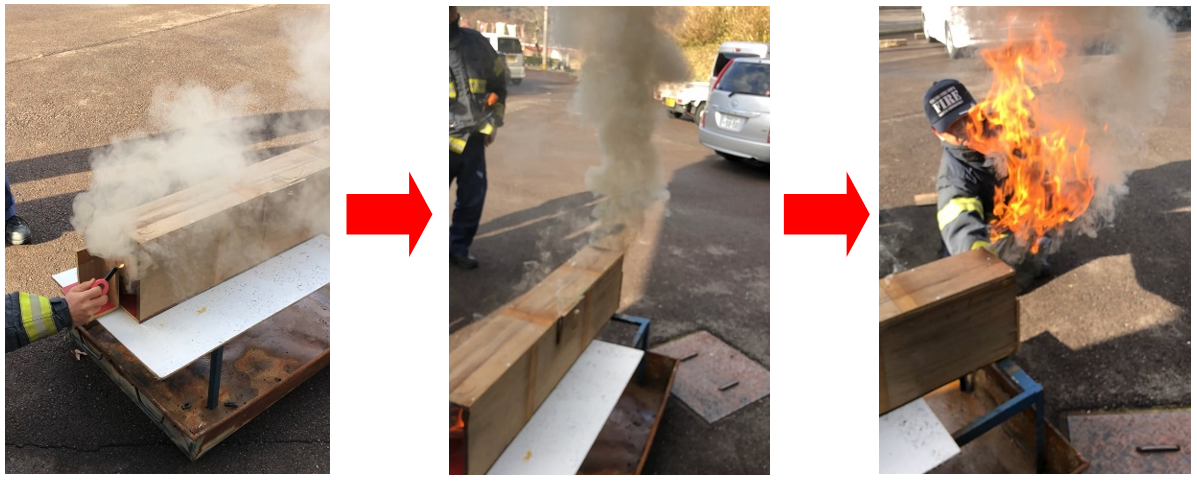

私は、中濃消防組合の職員として地域のみなさんの安心安全を守ることを原動力として、日夜業務に取り組んでおりますが、それと同等にあるものがあります。それは私の家族です。

私には7歳と5歳の息子がおり、遊び盛りでわがまま言いたい放題、時には雷を落とすこともありますが、毎日ガヤガヤ楽しく過ごしています。

そんな二人から時々、「僕は小学校頑張る、〇〇ちゃん(弟)は保育園頑張る、だから、お父さんもお仕事がんばってね。」と話してくれます。

目が潤んで前が見えなくなるくらい、私にとってグッとくる言葉です。

毎日、失敗や苦労の連続ですが、この言葉と家族の存在を原動力にこれからも頑張って仕事に取り組んでいきます。

P.S. なんだかんだで一番の原動力は奥さまですが!