令和5年1月4日に管内で発生した火災事案で、早期発見、通報、初期消火をしていただいた方々へ、中濃消防組合消防長より感謝状を贈呈しました。

勇気ある市民の行動により、火災による被害を最小限にとどめることができました。

こんにちは。私は昨年の4月から新米救急救命士として救急現場へ出動しています。

今回の日記は、救急救命士になる道のりについて、お話ししたいと思います。

まず、救命士になるためには、なんといっても『国家試験』を受験しなくてはいけません。たくさん覚えることがあって…けっこう難しいです。

国家試験を受験するには受験資格が必要になります。私は消防士になってから救命士を志したため、専門学校や大学での勉強とは異なり、現役消防士の要件で受験資格を満たしています。ではでは…

・受験資格その1・・・消防署での勤務5年以上または2000時間以上救急業務を経験

すること。先輩からのとてーも手厚い教育を受けます。

・受験資格その2・・・救急救命士養成所で6ヵ月以上のすごーく厳しい研修を受けること。

以上の要件を満たすことでやっと国家試験を受験することができます。

いざ国家試験です。午前の2時間40分 午後の2時間40分 一発勝負!

初めて見る問題、サラーサラーと問題をめくる音・・・試験はマークシートなのですが、緊張で丸が塗りつぶせないほど手が震えました。

合格発表は支えてくれた職場の同僚とインターネットで確認。受験番号を確認した時のホッとした気持ち、傷病者に寄り添える救命士になるぞ。という熱い気持ちを今でも鮮明に覚えています。

そんな時から早くも1年が経とうとしています。

まだまだ、先輩救命士のように的確に判断しつつも傷病者に寄り添える救命士には程遠いですが、あの時感じた気持ち、初心を忘れないよう精進していきたいです。

Smile・えがお を燃料に動く車が洞戸(出)にあります!

消防士が手作りした木の柔らかさのあるミニ消防車&ミニ救急車です。

本物の消防車と救急車が出動するときはとても笑顔では乗れませんが、

この2台は子どもたちに満面の笑顔で乗って喜んでもらうものです。

子どもたちへの防火指導に一役買ってくれるこの2台も当本部の大事な車両です!

火災が多発しています。

火災であなたやご家族の大切な財産や思い出が燃えてなくなってしまったら…….

どんな気持ちになるでしょうか?

悲しい….なんて一言では言い尽くせないほどの気持ちになってしまうのではないでしょうか?

火災は予防できます。

一人一人のほんのちょっとした心がけで防げるのです。

「寝たばこは絶対にしない」

「ストーブの近くには燃えやすいものを置かない」

「コンロの火が袖口や体に触れないように注意する」など

皆さんの大切な家族や財産・思い出を守るため、火気を使用する際は、十分に気を付けてください。

よろしくお願いします。

今年もホームページ&インスタグラムなど、見ていただきましてありがとうございました。

そして今年もあとわずか、72時間とちょっとになりました。

消防本部の仕事納めとなる今日は「手話」で年末のごあいさつをしてみました。

火事や事故に気を付けて、よいお年をお迎えください。

2023年も引き続き、中濃消防組合をよろしくお願いします。

PS 現場の消防士は、みなさまの安全のために、年末年始も頑張っています!

※インスタグラムと同じ動画を使用しています。

撮影会について

日 時 令和4年12月17日(土) 11時00分から15時00分まで

場 所 関消防署 西側駐車場 岐阜県関市西欠ノ下5

対 象 車両見学及び撮影希望者

注意事項 希望者には下記ルールの順守をお願いします。

・緊急車の出動、付近住民の迷惑となる行動、路上駐車などは行わないでください。

・車両周囲に設定したコーンの中には立ち入らないでください。

・トイレは指定場所の使用のみとして、その他庁舎内、車庫等へは立ち入りしないでください。

(車庫内へ立ち入っての他車両の撮影等、今回はご遠慮ください。)

・お互いにルールを守って気持ちよく撮影等してください。

・今回のマナー次第で今後の同様イベントに影響があります。

・自家用車、自転車で来場された場合は訓練塔の間に駐車、駐輪してもらいます。

・駐車場から見学場所までに、体温計、手指消毒器を設置します。それぞれセルフで実施してください。

・敷地内はマスク着用を基本として、写真撮影時に他人との距離が確保できるときだけ外すことを許可します。

・現場責任者として総務課員が常駐しますので質問等はこちらまで。

・雨天決行。※警報等が発出される場合は中止。

「住宅用火災警報器」も、平成23年6月1日から法律で設置が義務となってから約11年が経ちました。

住宅用火災警報器という言葉も、世間的に馴染み率は100パーセントに近いと思うところですが、設置率については・・・・・という現状であります。

設置が義務となってからは、中濃消防組合消防本部も「設置率100パーセント」を目標に、様々な機会の場でパンフレットを渡しながらの対面式でのお願い、他の方策として各自治会の協力による回覧板でのお願い等々、手を尽くしてきたところですが、まだまだ程遠いという状況であります。

「でも、まだ、お願いの方法はある!」という思いを胸に、武芸川出張所の職員9人が一丸となって実施した設置普及促進活動をご紹介します。

実施するにあたり

① 通りがかった人の視線を集めること

② お金をかけないこと

③ 武芸川町に貢献できること

以上の観点から「主要道路沿いのゴミ拾い」を実施しながら広報という取り組みを行いました。

実施した状況は写真のとおりで、「消防署員が行っていますよ」という点もアピールしています。

この活動が効果につながったかどうかは分かりませんが、今後も「目に留まる」ということを意識した普及広報を行っていきます。

11月9日は何の日でしょうか???

みなさんご存知【119番の日】です。※見たままですね(笑)

さらには、11月9日から11月15日にかけておこなわれる【秋の全国火災予防運動】がスタートする日でもあります。

そんな、消防と密接な関係がある11月9日に、本巣郡北方町で【第1回岐阜県119番通報受信時の口頭指導技術発表会】が開催されました。

今回が記念すべき第1回目となるこの発表会は、岐阜県内から選ばれた4つの消防本部の通信指令員(119番通報を受ける者)が、通報者からの情報に応じた適切な応急手当等を口頭で指導する発表会です。発表後には救急医療専門の医師や通信指令員を指導する立場の消防職員の方から指導や助言を受け、口頭指導の知識や技術の向上につなげることによって、地域住民のみなさんの救命率向上を目指していくことを目的としています。

口頭指導とは?

口頭指導とは、通信指令員が通報者から聴取した情報をもとに救急車が到着するまでに、出血している人には止血をする方法、心臓や呼吸が止まっている可能性がある人には胸骨圧迫(心臓マッサージ)等といった応急手当の方法を説明することです。

その説明を聞いて実際に応急手当をおこなうのは、通報者や周りにいる協力者の方々です。不安な気持ちになるかもしれませんが、一つ一つ手順に沿って丁寧に説明しますのでご安心ください。

発表会は、岐阜市消防本部の職員が通報直前の状況を展示し模擬で119番通報をおこなうところから始まります。発表した通信指令員は、日頃の経験を活かして慌てている通報者を落ち着かせつつ、状態を確認して胸骨圧迫の方法等の口頭指導を的確におこなっていました。

一生に一度あるかないかのことで戸惑ってしまうかもしれませんが、もしもあなたが応急処置をすることになった場合、こういった発表会や訓練を積み重ねた各地域を担当する通信指令員が、親身になって口頭指導をおこないます。

そんなとき、一番力になれるのはそばにいるあなたです。そんなとき私たち通信指令員と共に、大切な人の命を守るため一緒にがんばりましょう!!!

発表会の様子です。

写真の右側で二人並んで座っている方が通報を受ける通信指令員(発表者)です。写真の左側には通報状況を展示している岐阜市消防本部の職員です。

同じステージ上にいますがお互いの状況が見えないので、頼れるのは通報者の情報だけです。

寒さが日に日に増してく今日この頃。

11月26日は、11(いい)26(ふろ)、『いい風呂の日』です。※一般社団法人日本記念日協会認定の記念日

冷えた体が温まる。疲れた体を癒す。 お風呂って気持ちいいですよね♪

しかし!!癒しの場となるお風呂は、家庭内での事故が起こりやすい場所でもあります。

その理由、、、、

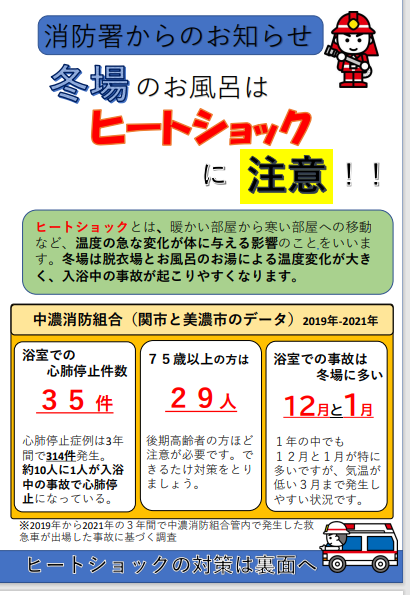

『 ヒートショック 』 という言葉をご存じですか?

急な温度変化が体に与えるショック のことをいいます。

リビングなどの温かい部屋から移動して、冷えている脱衣場や洗い場を経て、暖かいお湯に浸かり、温まった体で冷えた脱衣場に出る・・・

この寒暖差「ヒートショック」が、体の負担となって血圧が大きく変動し、意識を失い転倒したり、浴槽内で溺れたりと命に係わる事故になります。

中濃消防組合管内である関市・美濃市での救急事故発生状況を調べたところ、

12月と1月に多く発生しており、とくに75歳以上の高齢者の方々は注意が必要です。

冬場におこりやすいのは気温の寒暖差が生じやすいからです。

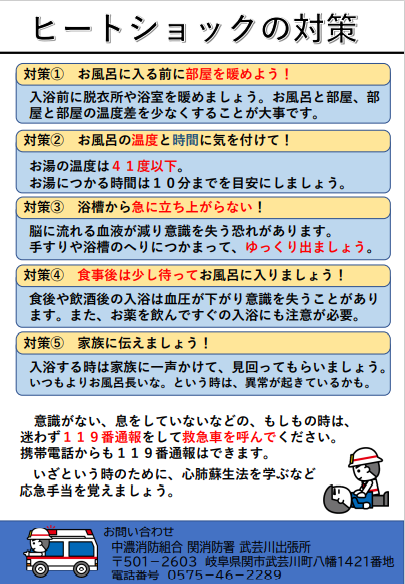

事故の予防対策は、

① 入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。

部屋、脱衣場・洗い場、お風呂などの温度差を少なくすることが大切です。

② お湯の温度は41度以下、お湯に浸かる時間は10分までを目安にしましょう。

熱すぎるお湯は体に負担となり、湯あたりのほか事故が起こりやすくなります。

冷えた体を暖めるためにお湯を熱くするのではなく、部屋を暖かくしましょう。

③ 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。

浴槽から出る時は、血圧が下がり立ちくらみのように意識を失うことがあります。

手すりや、浴槽の縁につかまってゆっくりと出ましょう。

④ 食後、飲酒後、薬を飲んですぐの入浴は控えましょう。

食後、薬服用後は血圧が下がったり眠気が強くなったりします。また、飲酒によって事故が起きやすくなると考えられています。少し時間をあけてから入るようにしましょう。

⑤ 同居家族に一声掛けてからお風呂に入りましょう。

普段より入浴時間が長い、音がしない、など異変に思ったら、一声かけて下さい。

お風呂での事故予防対策をしましょう!

👇武芸川出張所作成のリーフレットです!!